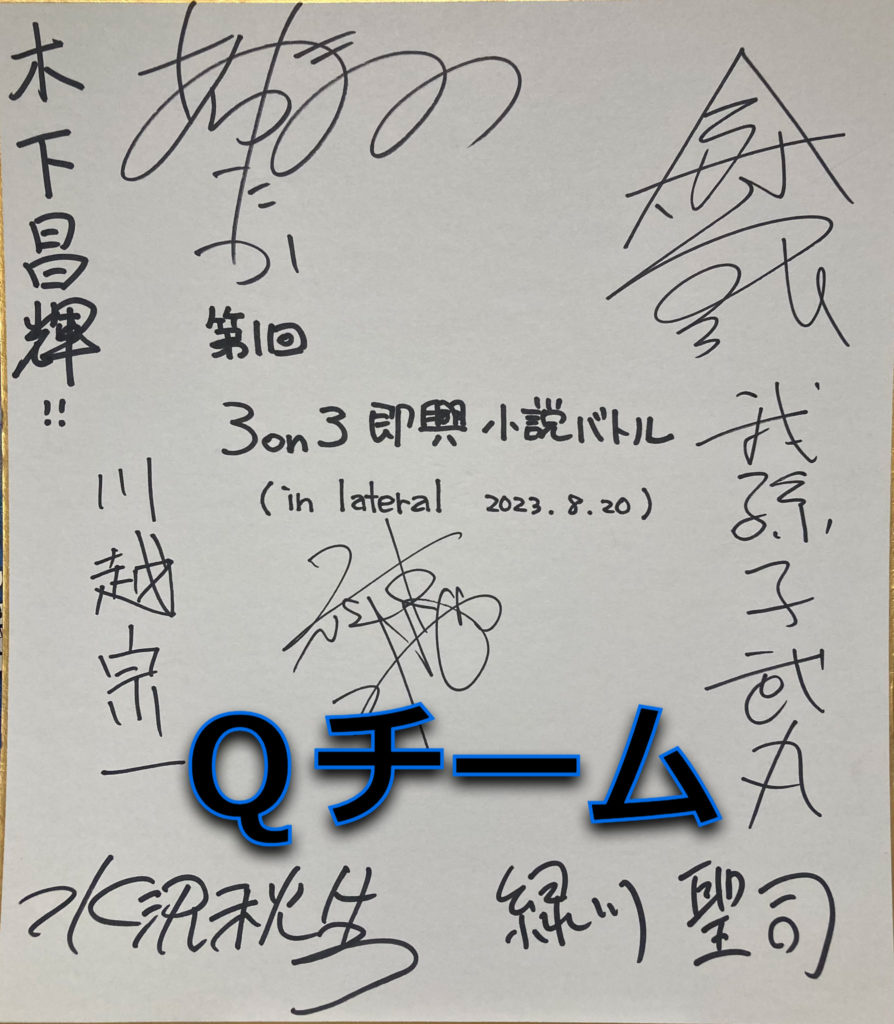

3on3 即興小説バトル Qチーム作品

悲しみのタコやき

その夏祭りは、川沿いで開催されていた。十年一日のごとく、何も変わらないように見える祭りだ。盆踊りの曲目はビューティフルサンデーとおそ松音頭と炭坑節、屋台ですくう対象は金魚とスーパーボール、やってくるのは近隣住民。どれもこれも、ずっと同じだ。

しかし、変化するものも当然ある。

射的の景品は入れ替わる。かつてゲームウォッチだったものがゲームボーイになり、セガサターンになり、Wiiになる。お面がガンダムからセーラームーンになり、ピカチュウに変わり、プリキュアになる。

参加する近隣住民の顔ぶれは少しずつ入れ替わる。金魚をすくっていた太郎くんは息子の弘樹くんを連れてくるようになり、弘樹くんは彼女の美樹ちゃんと一緒に来るようになり、やがて息子の瑛斗くんを肩車してやってくる。太郎くんは太郎さんに変わり、一人で様子を見に来るようになる。自分が楽しむよりも楽しんでいる人を眺めるようになり、やがて姿が見えなくなり、そして二度と現れなくなる。

ビューティフルサンデーとおそ松音頭と炭坑節を背景に、入れ替わり立ち替わり、生き変わり死に変わり、祭りを引き続いて行く。横に流れる川の流れと同様に、同じであるにもかかわらず元の姿ではない、人の営みが引き継がれていく。

もうひとつ変わらないものがあった。屋台のメニューだ。ベビーカステラ、綿飴。屋台でないと食べられない、屋台でぐらいしか食べることのない、そんなものだ。

たこ焼きは、その中では中途半端な立ち位置だった。

義彦は、目の前を行き交う浴衣姿の女性を眺めていた。折角なら地雷系の子の方がいいよなあ、とか考えながら、あくびを漏らす。

テキヤという職種がある。祭りだ縁日だとなれば、屋台を出す仕事だ。昭和と一緒に滅びたと思われていそうな職種だ(実は滅びていない)。その家に生まれなければ、やろうと思わないような仕事だ。

義彦とて、父親から引き継がねばやろうとは思わなかった。ブックオフとメルカリでせどりでもしてる方がよっぽど金になる。早く帰りたいなあ、なんて思いながらスマホに目を落としたところで、義彦は声をかけられた。

「たこ焼き、ひとつください」

女の子の声だ。なかなか可愛らしい。これが関西弁のおっさんの声なら聞こえないふりをするところだが、女の子なら話は別だ。

「あれ、一つじゃなくて十個ですか? どうしよう、私たこ焼きの買い方知らなくて」

義彦は顔を上げた。

以上尼野ゆたか

女の子は義彦よりも二つか三つ歳下に見える、高校生くらいと思しき女の子だった。

この辺りでは見かけない顔だ。日焼けをしたこともなさそうな、白い肌がワンピースの袖から覗いている。

夏だというのに女っ気の一つもなくたこ焼きを調理するしかなかった義彦はにやつくのを必死で抑えながら、せいぜい優しく聞こえるような声を出す。

「十個というのは、一パックの中に十個のたこ焼きが入っているんですよ。今ならおまけで二個つけておきます」

「本当ですか!」

少女の声が弾んだ。

義彦はたこ焼きを詰めながら、話を長引かせようとする。

「どこから来たんですか」

「普段は海外に住んでいるんですけど、おばあちゃんの地元に遊びに来たんです。おばちゃんがおじいちゃんと出会ったのが、昔のこのお祭りだったんだって」

まるで自分にも素敵な出会いが起きないかと期待しているかのような少女の言葉に、義彦の心はますます浮き立った。

「あの、もしよかったらこの後」

「これ、五百円です。ちょうどですよね!」

しかしこっちの気持ちは伝わらず、少女は硬貨を手渡すと、ありふれたたこ焼きのパックを手に意気揚々と去っていく。義彦はガックリと肩を落とした。

その時だった。

「ひどいやつだな、お前は」

不意に背後から声が響き、義彦は後ろを振り返った。

そこには白い顔の、スーツ姿の男が立っていた。

いつ屋台に入ってきたんだ?

そう思った時、男の様子がおかしいことに義彦は気づいた。

男の全身はうっすらと透き通り、向こうの白いテントが見えていたのだ。

「わあ、なんだお前は」

「幽霊だ。だがそんなことは些細なことだ」

幽霊は幽霊らしくない、断固とした口調で言う。

「貴様らは今年もたこ焼きを焼いているのだな」

意外な言葉に、義彦の頭から恐怖が消えた。

「貴様ら? たこ焼き?」

「毎年テキヤをやっている、お前ら一族のことさ。お前たちは、自分がどれだけ恐ろしいことをやっているのかわかっていない」

幽霊が言っていることが全くわからない。

「たこ焼きの何が悪いってんだ。こっちにはろくな儲けも出ないし、夏だってのに暑くて仕方がない。罪の意識はタコにしか抱かないぞ」

「そうだろうさ。俺もこうなるまで気づかなかった。ある意味、貴様らの行為は仕方のないことだ。だが無意識で行うには、ひどく恐ろしいことでもある」

気づけば周囲の祭りの音が聞こえなくなっていた。

まるで時が止まったかのような静寂の中、幽霊の言葉だけが響く。

「この町ではな、夏祭りでお前たちのたこ焼きを食ったやつだけが死ぬのさ。だから変化を伴う祭りの歴史の中で、たこ焼き屋だけが変わらない。子供も大人も年寄りも、誰もが食えるものだからな。この町の生き死には、お前の家族が握っている」

「なんだって! こんな売れないたこ焼き屋が?」

「爆売れしたら町が滅びるからな」

幽霊が冷静に言う。

それで義彦も冷静に戻った。

「ちょっと待て。ということは、さっき買って行った少女は」

「死ぬな」

ガーン、という衝撃が義彦を襲う。

「自分の罪深さを思い知れ。そして詫びるんだな。俺たちのような被害者に。そしてタコたちに」

そう言い残し、幽霊は消えた。

周りの音が戻ってくる。

夏祭りのメイン、花火の打ち上げを知らせる放送が聞こえてきた。

以上今村昌弘

義彦はまず手に取ったのは、たこ焼きピックだ。それを義彦は己の太ももに深々と突き刺す。痛みが義彦を覚醒させる。危なかった、いつの間にか敵の催眠術にかかっていたようだ。

義彦は血塗れのたこ焼きピックを太ももから引き抜いた。

目の前には、消えたはずの“幽霊”がいる。

「バ、バカな、俺の催眠じゅ−―」

幽霊の言葉が途切れたのは、たこ焼きピックが胸に深々と刺さったからだ。

「甲賀流手鬼矢(テキヤ)一族の第三十五代当主、殺戮の義彦を舐めるなよ」

幽霊は白い顔をさらに白くして、ばたりと倒れた。

俺は息をつく。そして、先ほどまでのやり取りを思い出す。

白いワンピースの少女は、こう義彦にいった。

『あれ、一つじゃなくて十個ですか? どうしよう、私たこ焼きの買い方知らなくて』

手鬼矢一族に伝わる符牒だ。『一つじゃなくて十個』は、『敵に気づかれた』。『どうしよう、私たこ焼きの買い方知らなくて』は『速やかに敵を排除せよ』

義彦は周りを見た。金魚すくい屋や綿菓子屋、みんな死んでいる。ハッとして振り返ると、幽霊の姿がない。伊賀流・腐蓮血振土具(フレンチブルドック)の最強の殺し屋幽霊が、あの程度の攻撃で死ぬわけがなかった。

少女が危ない、義彦はチタン特殊合金でできたアンパンマンの仮面を被り、綿菓子屋が隠していた和他餓死(わたがし)機関銃を肩に担ぐ。

義彦は少女の後を追う。すぐに足元が爆破した。白いコートを着た幽霊が、爆弾付きの手裏剣を放ってくる。義彦は必死に避ける。機関銃はすぐに弾を打ち尽くしてしまった。

幽霊が勝ち誇る。

「もう武器はないようだな。お前を殺した後に、ゆっくりとあの女を殺してやる」

義彦はポケットに手をやった。

「無駄だ。もうお前には武器がないことは知っている」

俺はポケットの中にあったものを投げた。少女が俺に渡してくれた五百円玉。

彼女が渡してくれた500円玉。こう言いながら義彦の手に握らせた。

『普段は海外に住んでいるんですけど、おばあちゃんの地元に遊びに来たんです』

手鬼矢一族に伝わる符牒。

『この武器で敵を倒せ』

義彦が投げつけた500円玉が幽霊に当たるや否や、爆発した。

義彦は冷や汗を流しつつ、丘の上を走る。

白いワンピースの少女がいた。

「どうやら敵を排除したようね」

少女は年齢に不釣り合いな口調で言った。

「何をやるかはわかっているわね」

少女は買ったたこ焼きを義彦に渡す。

また、彼女とのやり取りを思い出す。

『おばちゃんがおじいちゃんと出会ったのが、昔のこのお祭りだったんだって』

手鬼矢一族に伝わる符牒だ。

『この街を爆破して、闇に消えろ』

たこ焼きを握ると時計の針が動く音がした。

義彦は、それを祭りの会場に、手鬼矢一族が運営する組織の基地が地下にある会場に投げつける。

凄まじい爆発が巻き起こった。

これが、義彦がこの町で見た最後の花火だった。

以上木下昌輝

スポンサードリンク

関連記事

-

-

3on3 即興小説バトル Kチーム作品

Qチーム作品はこちら 悲しみのタコやき 夏を楽しむ

スポンサードリンク

- PREV

- 怪紀行青森・死の彷徨 八甲田山雪中行軍遭難資料館

- NEXT

- 3on3 即興小説バトル Kチーム作品