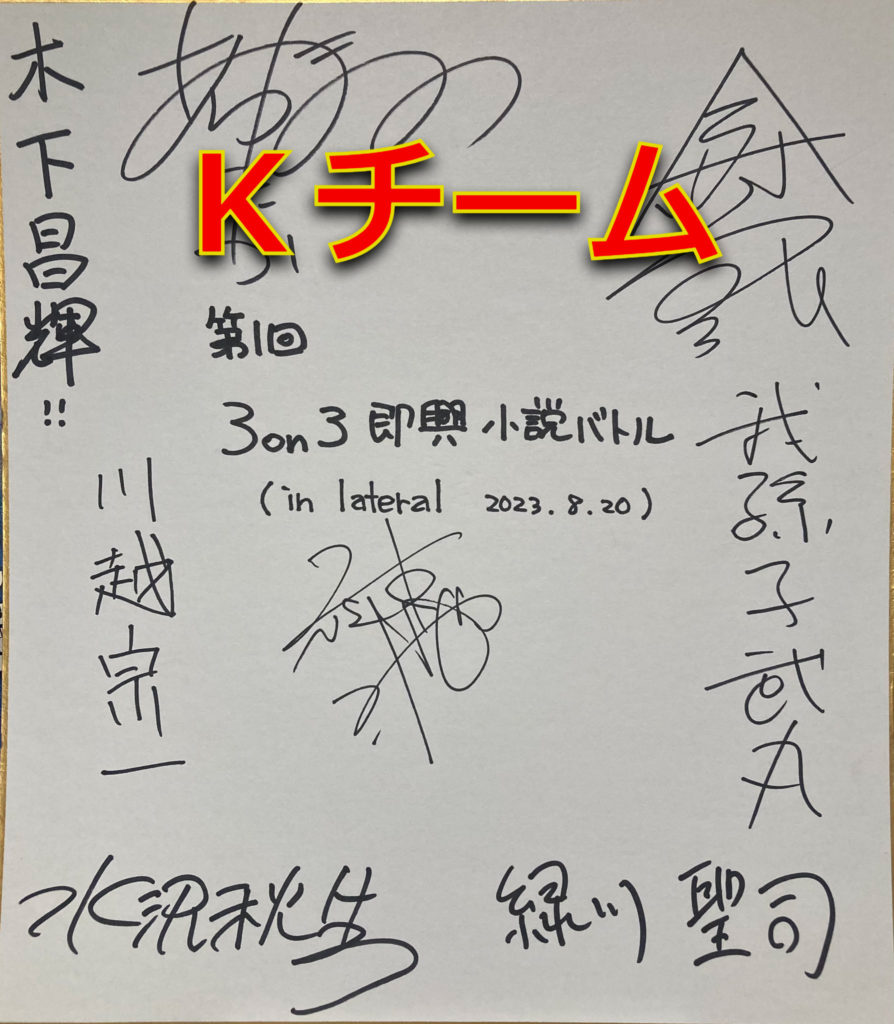

3on3 即興小説バトル Kチーム作品

悲しみのタコやき

夏を楽しむ子供たちが、浴衣の男女が、さっきまで神輿を担いでいたフンドシに法被姿の氏子が、行き交っている。ふだん人気のない神社はライトや提灯の明かりに照らされ、並ぶ屋台がつくる小さな路地は人があふれ、ソースやリンゴあめのにおいが流れている。

ぼくは、タコである。

だからぼくは、屋台の上でひたすらに焼かれている。焼いているアイパーの若者は、これもタコである。ぼくが馬鹿にしているのではなく、どうも要領がよくないらしく、先輩や周囲からタコと呼ばれている。

タコが、タコに焼かれている。これほどおかしいことが、あるいはこれほど悲しいことがあろうか。

「なあ」

ぼくは鉄板の上で、小麦粉を出汁でゆるくといた生地の海におぼれながら、声を上げた。

「きみ、いつまで俺を焼いているつもりだ」

知るかよ、とタコは答えた。きのう理容室でアイパーをきちっと整えてきたタコは、たばこをくわえながらピックを忙しく動かしている。

「おれは、タコ焼きを焼くだけだ。そのために生まれ、そのために死ぬ」

アイパーのタコは、なかなか思索的で、また気合が入っていた。

「きみ、それだけの人生でいいのか」

僕は言った。八本の足を縦横にめぐらせ、明石の海中でゆるやかに漂っていた自由な時代を思い出しながら。なんとなく見えたタコつぼに入ってしまい、漁師にとらわれ、市場で取引され、トラックに載せられ、明石のタコとしてそこそこの値段で売られ、1センチ足らずに肉体を切り刻まれ、半球状の型に入れられ、今に至る悲しい経緯を思う出しながら、アイパーのタコに問うたのだ。

「俺だって、いつか花火みてえにパーッと花開きてえって思ってるさ」

アイパーのタコは吐き捨て、たばこを足元のバケツに入れた。

「なら、きみ、ぼくと花火を揚げてみないか」

ぼくは言った。アイパーのタコは鉄板の上でピックをくるくる動かしながら、笑った。

「タコがしゃべるだけでもおかしいってのに、花火ってなんの話だよ」

「タコがしゃべっていけないなら、タコと言われているきみもしゃべれないのか。意思を表明できないのか。先輩たちにタコとやり込められている君は、タコだから先輩に言い返さないのか」

ばかくせえ。あいパーのタコは吐き捨て、新たなたばこに火をつけた。この屋台にくる客はまだゼロだった。

以上川越宗一

「おい、どうだタコ」

祭りの喧噪をかきわけるようにして、たこやきのような丸い頭をした禿頭の男がやってきた。

アイパーのタコの背筋がピンと伸びる。

たこやき頭は、かたまりはじめた生地の中で、少し動きの鈍くなったぼくをのぞきこむと、

「なんだ、全然売れてねえじゃねか」

そういって、タコの頭をぱしんと叩いた。

「そんなだから、いつまでたってもお前はタコなんだよ。いいか? 祭りが終わるまでに売り切れなかった分は、お前の日当から引いとくからな」

にやにや笑いを浮かべながら、立ち去っていくたこやき頭の後ろ姿を、タコが悔しそうに睨んでいた。

「……おい、いいのかよ」

ぼくは声をかけた。タコが憮然とした表情で「なにがだよ」とこたえる。

「分かってるだろ。おれはタコだけど、お前はタコじゃない。あんなたこ焼きみたいなやつに、タコって呼ばせてて、本当にいいのかよ」

タコは、しばらく黙っていたけど、半分以上残ったタバコをバケツに捨てると、

「なあ、さっきの話だけどさ」

殊勝な口調で切り出した。

「花火を揚げるって、どうするんだ」

「それは……」

ぼくが口を開こうとしたとき、

「おい」

どこからか声が聞こえた。

「ん?」

タコが顔を横に向ける。

「おい、おれだよ」

声はとなりの屋台から聞こえてきた。

「花火を揚げるっていうなら、おれも一肌脱ぐぜ」

以上緑川聖司

ぼくとアイパーは同時に声のほうに顔を向けた。

そこに立っていたのは、リーゼントの男だった。リーゼントは焼きあがったばかりのフランスパンのように端正で力強かった。リーゼントは粉のたっぷり入った容器をかき混ぜていた。目の前には鉄板があった。リーゼントはタコ焼き屋であった。

「そういうことならおれも手伝うぜ」

反対側からも声がした。そちらに立っていたのは、鋭いソリコミの男だった。そりこみは、定規で測ったかのように鋭角だった。ソリコミも鉄板の前に立ち、生地を作りつまり彼も、タコ焼き屋であった。

さらにリーゼントの向こうにも、ソリコミの向こうにも、見渡す限りにタコ焼き屋が続いていた。

「知ってるか」とリーゼントが言った。

「タコ焼きの鉄板には8×8、64のくぼみがある」とソリコミが言った。

「そしてこの世界には八の八乗、つまり1777265枚の鉄板がある」

「つまりこの世界には、つねに1777265×六十四のタコ焼きが、生まれ続けている」

「もちろん、そのそれぞれのくぼみには、タコのかけらが存在していて」

「細分化されたタコの触手はそれぞれに意識を持っている」

「言い換えれば十個に切断されたタコの足は、十の意識を持ち」

「百に切断されたタコの足は百の意識を持つ」

その言葉に僕ははっとした。この鉄板、つまり六十四のくぼみをもつ鉄板には、六十四のぼくがいる。ぼく、ではなく、ぼくぼくぼくぼく、と六十四回唱えた存在がこの鉄板の上にいる。

ぼく! とぼくは声を上げた。

六十四のぼく!

そして、とリーゼントは続ける。

「このありとあらゆるたこ焼きとタコの意識が融合したとき、大きな花火が揚がるのだ」

「それをわれわれは」「ビッグバンと呼んでいる」

「さあ」「花火を」「上げよう」

上げよう! 同胞たち! 僕たちのビッグバンを!

とぼくが叫ぼうとしたときだった。

一瞬にして世界が暗転した。

やがて世界が戻ったとき、焼き上がりかけたタコ焼きの中でから、ぼくが見たのは、ふたりの男だった。

ふたりはリーゼントでもソリコミでもなかった。物堅い髪形の、スーツとネクタイを身に着けた男たちだった。

「動くな」と男の片割れが言って、逃げようとしたアイパーを抑えつけた。

「ここです、ありました!」もうひとりの男が、材料の小麦粉に小指の先を突っ込んで、味見をするとうなずいた。

「覚せい剤取締法違反で逮捕する」

がちゃん、とアイパーの手に手錠がかけられた。もはやアイパーは抵抗する様子も見せず、ただうなだれていた。アイパーは、食べごろをとっくにすぎて、焦げていくぼくを振り返ることもなかった

ぼくはパトカーに押し込められるアイパーを、六十四の同胞とともにただ見送るしかなかった。

同胞よ、とぼくは呼びかけた。六十四の同胞よ。この世界中のあちこちで、今この瞬間も生まれ続けている1777265×六十四の同胞たちよ!

返事はなかった。

ぼくは孤独だった。

以上水沢秋生

スポンサードリンク

関連記事

-

-

3on3 即興小説バトル Qチーム作品

Kチーム作品はこちら 悲しみのタコやき その夏祭りは、川沿いで開催

スポンサードリンク

- PREV

- 3on3 即興小説バトル Qチーム作品